Provence im Garten – der Duft von Lavendel

Lavendelblüten sind bei Bienen sehr beliebt, denn sie bieten viel Nektar.

Lavendel findet man nicht nur auf großen Feldern in Südfrankreich oder in romantischen englischen Gärten. Auch in vielen Hausgärten hat die Pflanze ihren Platz. Besonders in warmen und niederschlagsärmeren Gegenden fühlt sie Lavendel wohl, wissen die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Durch die sommerliche Blüte und den würzig-aromatischen Duft der Blüten und Blätter ist Lavendel bei Menschen und Insekten sehr beliebt. Am richtigen Standort ist der Halbstrauch zudem sehr pflegeleicht.

Lavendelblüten werden gerne von Bienen und anderen Insekten beflogen

Lavendel-Garten

Lavendel liebt einen durchlässigen, kalkhaltigen Boden in voller Sonne. Zu viel Bodenfeuchte, vor allem im Winter, verträgt er nicht, da die Wurzeln faulen und die Pflanze abstirbt. Deshalb ist ein gut dränierter Boden wichtig, damit sich keine Staunässe bilden kann. Kombinationspflanzungen mit anderen trockenheitsverträglichen Stauden sind möglich. Bei Kombinationen mit Rosen ist es ratsam, diese schon ein oder zwei Jahre vor dem Lavendel zu pflanzen. Dann sind die Rosen gut eingewurzelt und vertragen die trockenen Phasen, wie der Lavendel sie liebt, besser. Karge Böden verbessern die Winterhärte und intensivieren den Duft des Lavendels. Trotz ausreichender Winterhärte kann jedoch zum Schutz vor intensiver Wintersonne zeitweise eine Abdeckung mit Vlies oder Reisig ratsam sein. Lavendel ist sehr schnittverträglich und eignet sich deshalb auch gut als Beeteinfassung und blühender insektenfreundlicher Buchsersatz.

Robuster Lavendel

Lavendel zählt zu den Halbsträuchern. Er zieht nicht wie eine Staude komplett ein, sondern es verbleiben oberirdisch holzige und krautige Pflanzenteile. Jedes Jahr im Frühjahr wird die Pflanze stark, das heißt nur wenig über den verholzten Stellen, zurückgeschnitten. Nach der Blüte, oder auch zur Blütenernte schneiden Sie den Blütenstängel komplett und noch ein bisschen tiefer ab. So bliebt die Pflanze vital und buschig. Verpasst man den Rückschnitt nach der Blüte kann es sein, dass Lavendel sich selbst aussät. Besonders in sehr warmen und trockenen Gegenden kommt es vor, dass Lavendel in Pflasterfugen von Wegen und an Mauerrändern auftaucht. Freuen Sie sich über blühendes Grau.

Lavendel kommt gut mit wenig Platz und Erdvolumen zurecht.Selbst ausgesät wächst Lavendel oft in kleinen Fugen und spalten

Lavendelblüten wirken beruhigend auf uns wohingegen der Duft Motten vertreibt. Mit getrockneten Blüten gefüllte Duftsäckchen hängen und liegen deshalb oft in Wäscheschränken. Lavendelblüten (mit Stiel) lassen sich gut trocknen und damit auch lange Zeit verwenden und somit für Trockensträußchen und andere duftende Dinge nutzen. Die graulaubigen Zweige fügen sich zierlich in Wintergestecke ein.

Ein leichter Rückschnitt im Sommer erhält die Lavendelpflanze in Form. Zudem köönen wir die aromatischen Blüten verwenden

Bis auf den Schopflavendel sind Lavendelpflanzen wahre Insektenmagnete. Gerne besuchen Bienen die Blüten und sammeln Pollen und vor allem Nektar. Da vor allem kleiner bleibende Sorten des Lavendels auch in Gefäßen wachsen, verschönern sie auch Balkone und Terrassen. Sie lassen sich auch mit anderen mediterranen Kräutern oder trockenheitsverträglichen Stauden gut kombinieren und verwandeln den „Blumenkasten“ in ein Insektenparadies.

Lilablühender Lavendel anziehend für Mensch und Tier.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Rosen nach der Blüte pflegen

im Juni ist die Hauptblütezeit der Rosen. Viele Sorten bringen einen zweiten Blütenflor im Herbst.

Die „Königin der Blumen“ schmückt durch ihre große Vielfalt fast jeden Garten. Viele Rosen stehen noch in voller Blüte. Doch hohe Temperaturen und auch starker Regen führen zu einem schnellen Verblühen. Was jetzt zu tun ist, erklären die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Die unterschiedlichen Wuchsformen sowie die verschiedenen Blütenfarben lassen fast keinen Wunsch offen. Insekten besuchen gerne ungefüllte und halb gefüllte Sorten, die Pollen und Nektar bieten.

Rosenschnitt im Sommer fördert die zweite Blüte im Herbst

Bei mehrmals blühenden Rosen greifen Sie zur Schere. Schneiden Sie jedoch nicht sehr tief, nur bis zum nächsten voll ausgebildeten Blatt. Dann erscheinen die Nachblüten im August und September schneller. Besonders an alten und historischen Rosensorten haben sich manchmal schon kleine Seitentriebe gebildet, an denen bereits neue Blütenknospen angelegt sind. Damit ist der Schnitt vorgegeben. Es wäre schade, wenn man diese jungen Blütentriebe entfernt.

Leider ist manche Rose nicht mehr ganz makellos. Gelegentlich findet man erste Schadsymptome. Sei es Echter Mehltau oder Sternrußtau, hier empfiehlt es sich befallene Pflanzenteile großzügig zurückzuschneiden, um mehr Luft und Licht in die Pflanze zu bringen sowie die Krankheiterreger zu entfernen. Welke Triebe werden durch Rosentriebbohrer verursacht, die sich in die Triebe einbohren und schließlich zum Welken und Absterben führen. Auch hier sollten Sie großzügig zurückschneiden. Entfernen Sie zudem alte Blütenblätter, die durch Regen auf den

Laubblättern kleben. Das sieht nicht nur unschön aus, hier kann sich durch Feuchtigkeit Grauschimmel (Botrytis) bilden. Durch die wiederholten Niederschläge sind die Rosen allgemein sehr kräftig gewachsen, so dass der Rückschnitt und auch möglicherweise leichtes Auslichten - vor allem im Inneren des Strauches - nötig sind. Dies beugt verschiedenen Krankheiten vor.

Auch spezielle Kletterosen Sorten blühen erneut,wenn sie einen leichten Schnitt nach der ersten Blütte bekommen

Nährstoffe und Wasser

Meist ist eine einmalige Düngung der Rosen im Frühjahr ausreichend, besonders dann, wenn es sich um einen Langzeitdünger wie Kompost oder andere organische Dünger handelt. Verfärben sich die Blätter während oder nach der Blüte hell und man hat das Gefühl, dass die Pflanze Hunger leidet und nicht mehr wüchsig austreibt, kann jetzt noch nachgedüngt werden. Flüssigdünger oder in Gießwasser aufgelöste mineralische Dünger wirken schnell. Achten Sie darauf, dass bei einer späten Düngung (nach Mitte Juli) die Triebe bis zum Spätherbst und Winter oft nicht mehr richtig ausreifen und frostempfindlich sind.

Stehen Rosen schon mehrere Jahre auf ihrem Platz, haben sie ein weit- und tiefreichendes Wurzelwerk gebildet. Das erleichtert das Bewässern bei Trockenheit. Gießen Sie dann im Wurzelbereich lieber weniger oft, also nur alle ein bis zwei Wochen, und dafür aber durchdringend.

Beim sommerlichen Rückschnitt werden auch gleich krankhaft Stellen mit entfernt hier weiße Triebe durch Mehltau

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Wassersparen im Garten

Wasser ist Elixier des Lebens – für Mensch, Tier und Pflanze, für die gesamte Natur. Anhaltende, sehr ausgeprägte Hitze- und Trockenperioden zeigen auf, wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit Wasser ist. Die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie geben Tipps und zeigen Möglichkeiten auf, wie auch in trockenen Sommern wertvolle grüne Gartenoasen erhalten bleiben.

Ein sinnvolles Wassermanagement im Garten schont die wertvolle Ressource und bewahrt die Biodiversität.

Wasser sammeln

In Zisternen kann Regenwasser in größeren Mengen ganzjährig gesammelt und gespeichert werden. Sobald es die Witterung im Spätwinter und Frühjahr zulässt stellen Sie Regentonnen auf. Je mehr, umso besser, dann können Sie in der regenarmen Zeit davon profitieren. Vor dem Frost leeren Sie die Behälter jedoch, damit diese über Winter keinen Schaden nehmen, und verteilen das Wasser unter Hecken oder unter anderen Sträuchern und Bäumen. So geht kein Wasser verloren, denn es sickert auch tiefer in den Boden. Gefüllte Gießkannen und Kanister lagern frostfrei im Keller und werden zum Gießen von Zimmer- und verschiedenen Kübelpflanzen genutzt.

Wasser und Boden

Auf sandigen, humusarmen, flachgründigen Böden sind die Auswirkungen von Hitze- und Trockenphasen besonders gravierend. Eine Zufuhr von organischer Substanz (Gründüngung, Kompost, Mist, Laub…) erhöht den Humusgehalt des Bodens. Dieser sorgt für eine gute Bodenstruktur, erhöht die Aufnahme des Regen- bzw. Gießwassers und dessen Speicherfähigkeit.

Eine Bedeckung des Bodens mit organischen Materialien, z.B. angewelktem Rasenschnitt, Gemüseblättern, gehäckselten Grünabfällen, Stroh - jeweils in dünnen Schichten zwischen den Pflanzen hält die Feuchte im Boden länger. Zudem unterdrückt oder verhindert eine solche Mulchschicht das Wachstum von Beikräutern, die eine zusätzliche Wasserkonkurrenz sind. Denselben Effekt hat das Mulchen bewuchsfreier Baumscheiben um Bäume und Sträucher.

Auch verkrustet die Oberfläche nicht, sodass (vor allem starke) Regenfälle in den offenporig gehaltenen Boden besser und ohne Erosion versickern können. Ein flachgründiges Hackendes Bodens unterbricht an der Oberfläche die Abgabe von Feuchtigkeit durch Kapillare (feine Bodenröhrchen). Die somit reduzierte Verdunstung erspart etwa zwei Gießvorgänge.

Wasser und Pflanzenauswahl

Für gute Erträge und Qualitäten benötigt Gemüse ausreichend Wasser. Aussaaten gelingen am besten im Frühjahr bei noch feuchtem Boden, z.B. Möhren, Erbsen, Radies. Wurzelgemüse wie Pastinaken, Möhren, Schwarzwurzeln und Gemüsearten mit dicken Wurzeln wie Mangold und Rote Bete wurzeln tief, kommen mit weniger Wasser zurecht und überstehen auch mal trockenere Zeiten. Nutzen Sie den langen Herbst und pflanzen Sie Herbstsalate und späten Kohl. Wenn es gegen Ende des Jahres wieder feuchter wird, legen die Pflanzen oft noch kräftig an Wuchs zu. Mulchen ist im Gemüsegarten besonders wichtig.

Rasen hat ebenfalls einen hohen Wasserbedarf und müsste regelmäßig durchdringend gegossen werden. In trockenen, heißen Sommern sieht man deshalb oft braune Rasenflächen, denn das kostbare Wasser wird besser anderweitig verwendet. Die Verkleinerung der Rasenfläche oder das Zulassen von robusten Kräutern (Klee, Gänseblümchen, etc.) ist zudem wassersparend. Blumenwiesen und kräuterreiche, extensive, weniger gemähte Flächen benötigen im Gegensatz zu intensiven Rasenflächen keine Zusatzbewässerung im Sommer. Nicht zu begehende Flächen lassen sich mit geeigneten Bodendeckern bepflanzen.

Hitze- und trockenheitsverträgliche Pflanzen besitzen einen geringen Wasserbedarf. Sie tragen somit erheblich zum Wassersparen bei. In Staudenpflanzungen lassen sie sich gut integrieren. Beispiele sind rhizom- und knollenbildende Pflanzen sowie Arten mit silbrig-grauem oder kleinblättrigem bzw. gefiedertem Laub, befilzter Blattoberfläche, dicker Epidermis.

Eine Herbstpflanzung von Hecken, Rosen, Obst- und Ziergehölzen hat den Vorteil, dass sie die Winterfeuchte nutzen, erste neue Wurzeln bilden und in einem trockenen Frühjahr erst später zusätzliche Bewässerung benötigen.

Intelligentes Gießen

Gießen Sie weniger oft, aber durchdringend. Bei einem schonenden Gießdurchgang sollten es bei Gemüse schon etwa 20 bis 25 Liter je Quadratmeter sein. Dies durchfeuchtet den Boden auch bis zu 20 Zentimeter tief. Dann reicht es oft nur jeden dritten Tag zu gießen. Während Neupflanzungen von Stauden und Gehölzen auch zwei bis dreimal in der Woche Wasser benötigen, können eingewachsene Pflanzen alle ein bis zwei Wochen durchdringend gewässert werden. Sie wässern nicht mit der Gießkanne? Dann messen Sie ab, wie viel Wasser durch den Schlauch, die Gießbrause oder den Regner kommt, um bedarfsgerecht zu Gießen. Verwenden Sie einen weichen Wasserstrahl, damit der Boden nicht verschlämmt, weggewaschen wird oder schließlich verkrustet.

Gießen Sie am besten am Morgen! Durch die leichte Feuchtigkeit der Nacht und den Tau sowie die kühleren Nachttemperaturen, nehmen Boden und Pflanze das Wasser gut auf. Wasser aus der Leitung nur im Notfall! Es hat nur etwa 8 Grad Celsius. Schon allein deshalb sollte in den frühen Morgenstunden damit gegossen werden, damit die Pflanzen keinen Kälteschock bekommen.

Gießen Sie nicht die Blätter, sondern direkt an die Wurzeln! Beim Gießen überkopf verdunstet eine Menge Wasser, ohne dass die Pflanzenwurzeln etwas abbekommen. Außerdem können sich Pilzkrankheiten entwickeln. Für Tomaten, Zucchini, Gurken und andere einzelnstehende Fruchtgemüse sowie Neupflanzungen von Stauden und Gehölzen eignen sich eingegrabene Töpfe, Pflanzmulden bzw. Pflanzringe. Dann kann das Wasser, auch größere Mengen, langsam und tiefer in den Boden eindringen, ohne die Erde wegzuschwemmen.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Blick in den Garten

Frühjahrsgarten in Blau

Alles grünt und blüht im Garten. Die Bodenfeuchte und die warmen Temperaturen sorgen dafür, dass alles sehr zeitig sprießt und blüht. Die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie freuen sich darüber, konnten aber auch schon erste Schädlinge beobachte

Frühe und üppige Blüte

Farbenfrohe Frühlingsblüher Nazissen i Vollblüte

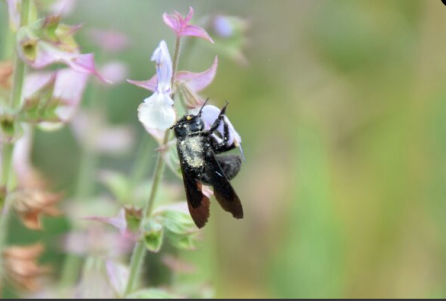

Durch die milden Temperaturen der letzten Wochen, sogar ohne Frostnächte, konnten die Pflanzen zügig durchstarten und wurden im Wachstum nicht gehemmt. Somit liegen wir in der Vegetation um gut drei Wochen früher. In diesem Jahr erfreuten uns die großen Blüten der Magnolien in der schönsten Pracht. Häufig waren sie doch in vielen Jahren frostigen Nächten zum Opfer gefallen. Viel Freude bereiten noch immer Narzissen. Frühe Arten und Sorten waren schon vor einigen Wochen in Blüte und jetzt noch blühen spätere in Weiß und Gelb. Auch andere Zwiebelblumen zeigen sich von ihrer schönsten Seite: Traubenhyazinthen, Blausternchen (Scilla) und die verschiedenen Tulpen. Überwältigende rosa und weiße Blütenträume sind momentan Zierkirschen und Zieräpfel. Auch die Felsenbirne (Amelanchier) überzeugt mit einer weißen Blütenwolke. Leider sorgen die warmen Tage auch für ein rasches Abblühen. An Obstgehölzen blühen bereits Apfel, Birne und Kirsche, während sie bei Zwetschge und Pfirsich schon vorbei ist. Bei schwarzer Johannisbeere, Stachelbeere und Erdbeere dauert es nicht mehr lang, erste Heidelbeerblüten werden gerne von Hummeln beflogen. Verschiedenste Wildbienen (z.B. Mauerbiene, Sandbiene, Blauschwarze Holzbiene, Hummeln), Honigbienen und andere Insekten finden bei einem vielfältigen Blütenangebot Nahrung. Auch Gänseblümchen und Löwenzahn im Rasen sind eine willkommene Nahrungsquelle.

Apfelblüte mit Blauschwarzer Holzbiene

Alles wächst

Das Grün wird stetig mehr: Hainbuchenhecken treiben aus, Stauden schieben sich mehr und mehr aus dem Boden, aber auch unerwünschte Gartenkräuter beginnen zu wuchern. Haben Sie die Möglichkeit ein Eck mit Brennnesseln zu belassen? Dies sind begehrte Futterpflanzen für verschiedene Schmetterlingslarven, z.B. die Raupen des Tagpfauenauges. Die Rasengräser benötigen nun einen regelmäßigen Schnitt. Das Schnittgut können Sie gleich als dünne Mulchschicht auf Baumscheiben, unter Hecken, im Staudenbeet oder frisch bepflanzten Gemüsebeeten verwenden.

Heidelbeere mit Biene

Während erste Salate und Kohlrabi, Radies und Möhren in den Gemüsebeeten wachsen, lassen sich schon bald Rhabarberstangen ernten. Frische Kräuter bereichern den Speiseplan und würzen die Mahlzeiten. Beliebt und erntereif sind vor allem Schnittknoblauch, Schnittlauch und Bärlauch sowie Sauerampfer und überwinterte Petersilie.

Schlüsselblumen im Rasen verwildert

Erste Schädlinge

Leider entwickeln sich bei den milden Temperaturen auch die Schädlinge sehr schnell. Die gefräßigen Raupen des Buchsbaumzünslers sind von wenigen Millimetern schnell auf einige Zentimeter gewachsen. Die Schäden sind schon erkennbar. Hier muss schnell gehandelt werden, um den Buchs noch einigermaßen ansehnlich zu erhalten.

Aktive Buchsbaunzüsler Raupen schnell ist der Schaden sichtbar

Blattläuse treten oft zuerst an Rosen auf. An den jungen Trieben wurden sie schon gesichtet. Auch hier ist

das manuelle Entfernen (Zerdrücken) an den Triebspitzen die erste Wahl. Rote Blasen an den jungen Johannisbeerblättern deuten auf den Befall durch die Johannisbeerblasenlaus hin. Sie sitzen an der

Blattunterseite und durch die Saugtätigkeit entstehen die Blasen.

Baldige Rhabarberberenernte

.Lustiges Treiben im Garten

Schon seit einigen Wochen findet man auffallend viele heimische Siebenpunkt-Marienkäfer, die oft unter einer Laubschicht überwintert haben. Sie halten die schon auftretenden Blattläuse in Schacht. Blattläuse sind außerdem Nahrung für kleine Jungvögel. Die Vogeleltern sind schon fleißig beim Nestbau und in Brutlaune. Viele Insekten schwirren durch den Garten auf der Suche nach Nahrung. Mauerbienen und Sandbienen sowie Hummeln sorgen für Nachwuchs und bauen ihre Nester. Was können Sie beobachten? Blicken Sie mit Freude, aber auch mit wachsamem Auge, in den Garten.

Frühlingsgemüse pflanzen Salate Kohltrabi...

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

<

Wildbiene des Jahres 2024

Die Blauschwarze Holzbiene

Ein imposantes Insekt wurde zur Wildbiene des Jahres 2024 ernannt: Die Blauschwarze Holzbiene. „Auffallend durch Größe und Farbe, erkennt man sie immer öfter auch in den Gärten“, wissen die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Die Heinz Sielmann Stiftung möchte mit der Auszeichnung „Gartentier des Jahres“ auf die ökologische Bedeutung von naturnahen Gärten hinweisen. 2022 erhielt diese Auszeichnung die Blauschwarze Holzbiene.

Bei milden Temperaturen und sonnigen Wintertagen findet die Blauschwarze Holzbiene Nahrung beim Winterjasmin

Die Blauschwarze Holzbiene – was ist das?

Die Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) tritt von den drei Holzbienen-Arten, die in Deutschland gefunden wurden, am häufigsten auf. Mit einer Größe von zwei bis drei Zentimetern gehört sie somit zu den größten Wildbienen bei uns. Beeindruckend ist auch die blau-schwarze Färbung des hummelartigen Körpers und der Flügel. Doch das Insekt ist harmlos, auch wenn diese Wildbiene sich mit Größe und tiefem Gebrumme in Szene setzt und zunächst Furcht einflößen könnte.

Die Holzbieme wärmt sich an einer warmen Mauer

Für den Nestbau benötigt die solitärlebende Biene trockenes Holz. Das Weibchen nagt mit den kräftigen Kiefern in Holzstämme oder -balken bis zu 40 Zentimeter lange Gänge, in denen es die Eier ablegt. Erkennbar ist das Nest am offenen kreisrunden Eingang mit etwa einem Zentimeter Durchmesser und am groben Sägemehl, das beim Bearbeiten des Holzes entsteht

Die Blauschwarze Holzbiene in den Gärten

Noch vor einigen Jahren unbekannt, trifft man die große Biene immer öfter in den Gärten an. Die Blauschwarze Holzbiene liebt die Wärme, weshalb das Verbreitungsgebiet vor allem in Südeuropa liegt. Doch auch in den warmen Regionen in Deutschland z.B. in Unterfranken fühlt sie sich zunehmend wohl und ist dort vermehrt anzutreffen. Der Klimawandel tut sein Übriges, damit die Holzbiene bei uns heimisch wird.

Die Blüten des Muskatellersalbei ziehen Blauschwarzr Holzbienen besonders an

Viele Gartenpflanzen sind willkommene Nahrungsquellen für die Blaue Holzbiene. Zu den Lieblingspflanzen gehört zweifellos der Muskatellersalbei mit seinen großen Lippenblüten. Doch auch viele anderen Blüten besucht die große Biene. Selbst an den Winterblühern und Vorfrühlingsblühern wie Schneeglöckchen und Schneeglanz (Chionodoxa) sowie Winterjasmin und Winter-Heckenkirsche (Lonicera purpusii) ist sie zeitig im Jahr zu finden. Gerne sucht sie Nahrung bei Flockenblume und Blauregen. Selbst Beet- und Balkonpflanzen sind attraktiv. So können die Holzbienen beispielsweise an verschiedenen Ziersalbei-Arten und -Sorten beobachtet werden. Auch wenn Schmetterlingsblütler und Pflanzen mit Lippenblüten bevorzugt beflogen werden, so sucht die Holzbiene auch andere Blüten auf.

Auch die grße Holzbiene ist ein wichtiger bestäuber im Garten

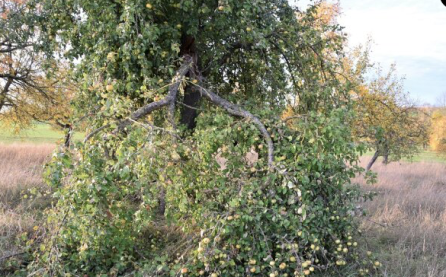

Holzbienen bauen ihre Nester gerne in totes Holz. Dies kann ein abgestorbener dicker Ast eines Obstbaumes sein, auch die Holzlege, wo Brennholzstücke verschiedener Stärke lagern oder andere Ecken mit totem Holz sowie Pfähle von Holzzäunen. Das Aufstellen eines Totholzbaumes bietet ebenfalls Nistmöglichkeit und strukturiert zudem den Garten. Beobachten Sie vermehrt Holzbienen im Garten, so haben sie möglicherweise in der Nähe ein Nest angelegt. Da das unverschlossene Nest auch bewacht wird, kann es sein, dass Personen, die diesem zu nahekommen, angeflogen werden. In naturnahen und strukturreichen Gärten mit alten Obstbäumen sowie Streuobstwiesen mit einem reichhaltigen und vielfältigen Blütenangebot fühlt sich die friedfertige Blaue Holzbiene wohl.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Frische Kräuter zum Osterfest

Wie schön, dass es Frühling ist! Es ist die Zeit des Erwachens nach dem Winter. Mit frischem Grün verschiedener Kräuter können Sie die Osterspeisen würzen. Die Fachleute der Bayerische Gartenakademie geben Tipps zu Kräutern, die auch jetzt schon im Garten zu finden sind.

Kräuter bieten im Frühling schon die ersten Vitamine gegen den Winterblues. Ein paar Pflanzen spitzen im Garten aus der Erde, andere bietet der Handel im Topf an.

Speisen mit frischem Grün

Aus dem Vollen schöpfen erste frische Kräuter zum Osterfest

Traditionell gibt es am Gründonnerstag Eierspeisen mit grünen Zutaten. Meist Spinat, kann er doch mit jungen Brennnessel- und Gierschblättern aus dem „wilden Eck“ des Gartens ersetzt oder angereichert werden. Für die „Grüne Soße“ finden die feingehackten Kräuter Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch Verwendung; anderenorts auch mit Dill und Zitronenmelisse.

Käuter im Frühjahr

Nutzen Sie auch für den Osterbrunch frische Kräuter. Schnittlauch, Petersilie und Kresse werden oft als Garnierung verwendet, aber auch die feinen Triebe des Gewürzfenchels. Kresse können Sie noch ganz schnell auf der Fensterbank anziehen, um sie an den Ostertagen zu nutzen. Innerhalb einer Woche haben sie erntefähige Keimlinge. Übrigens sieht es auch hübsch als Tischdekoration aus, wenn z.B. aus kleinen Schälchen, Eierkartons, leeren und gesäuberten Eierschalen kleine grüne Kresse sprießt.

Bärlauch würzt mit zarten Knoblaucharoma

Für das Brot mit Kräuterbutter verwenden Sie

Kräuter, die Ihnen zur Verfügung stehen. Vieles treibt neu und frisch. Junge Austriebe der Zitronenmelisse geben einen fruchtigen Frischeton. Auch Sauerampfer und überwinterte junge Borretschblätter

sowie die ersten Schnittlauchhalme, Blätter der Wilden Rauke und der Pfefferminze kann man gut nutzen. Zitronenmelisse und Oregano treiben üppig junges Grün. Vergessen wir nicht den Bärlauch, der

kräftig Blätter schiebt. Er ergänzt mit Knoblaucharoma, wirkt aber nicht aufdringlich.

Wo die Frühlingssonne fehlt und kalte Temperaturen das Wachstum stoppen, können Sie in kälteren Regionen Vlies über die Kräuter legen. Das regt das Wachstum der Kräuter an.

Kräutertöpfe mit Schnittlauch

Sie ärgern sich über „Unkräuter“ im Garten? Viele Wildkräuter bringen ebenfalls Würze in den Speiseplan. Gerade wenn sie jung aus der Erde kommen, sind die Blättchen noch zart und schmackhaft. Dazu gehören beispielsweise Knoblauchsrauke, Löwenzahn, Brennnessel und Giersch, deren junge Blätter in der Küche, z.B. in Salaten, verwendet werden können. Dekorativ schmücken die Blüten von Gänseblümchen und Veilchen. Ganz nach dem Motto: iss dein „Unkraut“ einfach auf!

Ostergeschenke mit Würze

Kresse geht schnell auf der Fensterbank in einer Woche vom Samenkorn zum grünen Keimling

Warum nicht mal zu Ostern Kräuter verschenken? In Gemüsegärtnereien, Gartencentern oder im Lebensmitteleinzelhandel finden Sie verschiedene Kräuter in Töpfen. Viele sind winterhart und können schon bald ins Freie gepflanzt werden, sei es im Kräuterbeet oder in ein Gefäß auf Balkon oder Terrasse. Denken Sie an den Frostschutz. Die Kräutertöpfe wurden im Gewächshaus angezogen und vertragen die Minustemperaturen nicht. Basilikum braucht noch längere Zeit einen Platz auf einer hellen Fensterbank, denn er ist sehr kälteempfindlich. Achten Sie grundsätzlich auf die Pflegeangaben bei den Kräutern. Nicht alle vertragen die kalten Temperaturen gleich gut und werden wie eine Kübelpflanze frostfrei überwintert. Manche Kräuter sind auch nur einjährig, so dass eine Überwinterung gar nicht möglich oder nötig wird.

Achtung Basilikum ist kälteempfindlich.Besser noch eine Zeit lang in der Wohnung halten

Kräuter würzen nicht nur unser Essen. Durch den Duft wirken Sie auch auf unser Gemüt und heben die Stimmung. Wenn sie später blühen, sind sie wahre Insektenmagnete und locken Bienen und andere Insekten in den Garten oder auf den Balkon. Verschenken Sie mit Kräutern würzige grüne Osterfreude, auch mal etwas Ausgefallenes – an Familie, Freunde und an sich selbst!

Junge Knoblauchsranke würzige Kräuter für den Salat

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Für den Schnitt nicht zu spät

Darf ich Gehölze im Garten nur zwichen Oktober und Februar schneiden? Momentan liest man häufig mit Bezug auf den Naturschutz dass Schnittmaßnahemen nach dem 1, März nicht mehr erlaubt sind.Aus gärtnerischer Sicht ist dies aber nicht in allen Fällen sinnvoll.Dennoch ist stets auf den Vogelschutz zu achten. Die Fachleute der Bayerichen Gartenakademie versuchen Licht ins Dunkel zu bringen.

Das sagt das Bundesnaturschutzgesetz

Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. (BNatSchG §39, Abs. 5, Satz 1 Nr. 2)

Dieses zeitlich befristete Verbot gilt also nicht für Bäume im Siedlungsbereich innerhalb von Haus- und Kleingärten sowie Streuobstwiesen. Auch wenn Streuobstwiesen in der freien Natur stehen, sind sie als gärtnerisch genutzte Fläche eingestuft. Das Roden von Bäumen ist also ganzjährig möglich, sofern keine Naturschutzgründe z.B. Brut- und Lebensstätten von Tieren oder Baumschutzverordnungen für Rode- und Schnittmaßnahmen dagegensprechen. Diese Regelungen gilt es zu beachten

Auslichtungsschnitt von Bäumen im Garten dies kann theoretisch wären des ganzen jahres geschehen.Oft eignet sich die Laulose Zeit besonders gut.

Ein „auf Stock setzen“ (radikaler Schnitt auf ca. 30 cm Triebhöhe) oder komplettes Roden von ganzen Hecken oder Gebüschen ist jedoch auch im Garten verboten. Dies sollte in den Monaten Oktober bis Februar passieren, was auch gärtnerisch sinnvoll ist. In dieser Zeit ist die Vielzahl der Gehölze ohne Laub, was die Schnittmaßnahmen und die Entsorgung des Schnittgutes wesentlich erleichtert. Doch auch hier gibt es eine Reihe von Ausnahmen, die Sie beispielsweise an der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes oder der Stadt erfragen können. Dies betrifft z.B. die Verkehrssicherungspflicht, behördliche Anordnungen, geringfügiges Entfernen bei Verwirklichung von Baumaßnahmen

Ein Auslichtungsschnitt kann im Sommer geschehen.Kranke und abgestorbene Äste kommen immer weg-

Umsetzung im Garten

Doch was bedeutet das nun konkret? Was darf ich in der Zeit von März bis September noch schneiden? Grundsätzlich sind Form- und Pflegeschnitte von Hecken und Gehölzen im Garten sowie auf Streuobstwiesen ganzjährig möglich. Dies dient auch zur Gesunderhaltung der Pflanzen. Dürre, vor allem aber kranke Äste und auch ganze Pflanzen können das ganze Jahr über entfernt werden, um der Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen entgegenzuwirken. Beispiele: Feuerbrand, schwarzer Rindenbrand, Borkenkäfer, Obstbaumsplintkäfer.

Pflegeschnitte sind im Sommer an Rose und Büchs möglich.

Der Obstbaumschnitt ist auch erst im März, noch vor der Blüte, empfehlenswert, da die Wunden oft besser heilen als im Winter. Beerensträucher wie Johannisbeere und Stachelbeere können Sie jetzt noch schneiden bzw. gleich zur oder nach der Ernte im Sommer. Ziersträucher, die im Sommer und Frühherbst blühen, erhalten im März/April ebenfalls noch ihren, teilweise kräftigen Rück- und Auslichtungsschnitt (z.B. Sommerflieder, Bartblume, Roseneibisch/Hibiskus, verschiedene Rosen und Clematis). Ein starker Rückschnitt dient auch hier als Pflegeschnitt, damit die Pflanzen vital bleiben und reich blühen. Andere Gehölze werden ausgelichtet, wobei alte, tote, sehr dünne oder zu dicht stehende Äste entfernt werden. Bei frühlingsblühenden Gehölzen (blühend bis Mai/Anfang Juni) erfolgt der Schnitt erst nach der Blüte. So können zahlreiche Insekten profitieren. Das Formieren von Hecken und anderen Gehölzen ist grundsätzlich ganzjährig möglich. Im Garten ist dies sinnvoll ab Mitte Juni bis etwa Ende August, wenn das Triebwachstum abgeschlossen ist. Einzelne lang wachsende Ästchen im Außenbereich können Sie stets mit der Schere einkürzen.

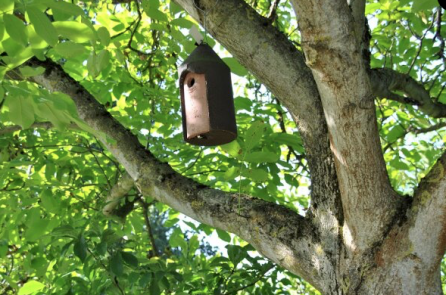

Grundsätzlich den Vogelschutz beachten!

Das Bundesnaturschutzgesetz schützt vor allem brütende Vögel, weshalb radikale Schnittmaßnahmen nur in definierten Zeiträumen erlaubt sind. Doch kontrollieren Sie grundsätzlich vor allen Schnitteingriffen die (Hecken-)Gehölze auf Nester! Fliegen Vögel immer wieder in die Hecke oder in die Sträucher, so können Sie davon ausgehen, dass sich dort ein Nest befindet. Verschieben Sie Schnittmaßnahmen, auch Formschnitte auf die Zeit, wenn die Jungvögel ausgeflogen sind. Erfreuen Sie sich an den munteren Tieren, die bei der Fütterung der Jungen sehr viele Blattläuse, Fliegen, Räupchen und andere Insekten aus dem Garten holen und somit Schädlinge reduzieren.

Astbruch durch starken Fruchtbehang eine Streuobstbaumes jetzt sind Korrektur und Pflegeschnitte nütig damit der Baum keinen größeren Schaden bekommt und die Wunden gut und schnell verheilen

Doch Hecken und Gehölze bieten weit mehr: sie sind nicht nur Nistplatz, sondern auch Unterschlupf und Ruheraum sowie Nahrungsquelle für verschiedene Tiere. Hecken und andere Gehölze sind wertvolle Gestaltungselemente im Garten. In einem naturnahen Garten liegen fachlich gute gärtnerische Praxis und Naturschutz nahe beieinander.

Bei allen Schnittmaßnahmen ist auf Vogelschutz zu achten Eventuel muss der Schnitt um ei paar Wochen verschoben werden

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Kultur-Heidelbeeren Schnitt für Früchte

Heidelbeeren gehören zu den Drei-Jahreszeiten-Pflanzen im Garten. Für die reiche Ernte der beliebten Naschfrüchte gehört ein regelmäßiger Strauchschnitt dazu, wissen die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Da sie saures Milieu brauchen, bietet es sich an, Heidelbeeren in Töpfen zu kultivieren, wenn der Gartenboden einen hohen pH-Wert aufweist.

Wärend der Blütenzeit sind Heidelbeeren wahre Insensektenmagneten.

Zeit für den Rückschnitt

Die besten Früchte wachsen an den zwei bis vier Jahre alten Trieben. Wenngleich sie weniger dicht als Johannis- und Stachelbeeren wachsen, ist dennoch ein regelmäßiger Schnitt der Kultur-Heidelbeersträucher nötig, um altes Holz zu entfernen und somit die Pflanze zum Neuaustrieb anzuregen. Die ältesten Triebe werden auf etwa fünf bis maximal zehn Zentimeter zurückgeschnitten. Schon allein durch das Entfernen dieser Äste bekommt die Pflanze mehr Luft und Licht im Inneren des Strauches. Ebenso entfernen Sie nach außen hängendes Holz oder sehr dünne Zweige. Haben sich sehr lange Triebe gebildet, so können diese auf einen Seitentrieb zurückgeschnitten werden. Wichtig ist auch kranke, braune, fleckige Triebe abzuschneiden. Ist der Strauch noch immer zu dicht, so kann auch von der Mitte aus korrigierend eingegriffen werden. Mit all diesen Maßnahmen halten Sie den Heidelbeerstrauch vital und in Form.

Schneiden Sie die Heidelbeersträucher im späten Winter oder zeitigen Frühjahr, wenn keine stärkeren Fröste mehr zu erwarten sind. Ausnahme sind Jungpflanzen, die erst im letzten Jahr gepflanzt wurden. Hier schneiden Sie erst im nächsten oder übernächsten Jahr störende und älteste Äste weg.

Übrigens können Sie das Schnittgut jetzt noch anderweitig gut verwenden. Kombiniert mit Tulpen oder anderen Schnittblumen entstehen wundervolle Frühlingssträuße. Die dünnen und verzweigten Ästchen der Heidelbeere geben dem Strauß eine besondere Struktur und zudem öffnen sich bei Zimmertemperaturen bald die Blatt- und ein paar Blütenknospen

Mit verschiedenen Sorten klappt die Befruchtung besser und der Erntezeitraum verlängert sich.

Kulturheidelbeere: Attraktive Pflanze im Garten

Im Gegensatz zu den Waldheidelbeeren, benötigen die Kulturheidelbeeren einen sonnigen Standort. Zudem ist ein saurer Boden wichtig, weshalb es meist empfehlenswert ist, die Pflanzen in großen Töpfen zu halten. Die Sortenvielfalt hat sich vergrößert. Wegen der besseren Befruchtung ist es sinnvoll mehrere Heidelbeeren zu kultivieren, auch mit einer Staffelung der Reifezeit. Zu den frühen Sorten gehört z.B. ‘Duke‘, gefolgt von ‘Patriot‘, ‘Goldtraube‘ und ‘Bluecrop‘ und schließlich ‘Darrow‘ und ‘Elisabeth‘ mit Reife im August. Da die Beeren nicht auf einmal, sondern nach und nach reifen, zieht sich die Ernte über mehrere Wochen hin. Das macht die Heidelbeere besonders attraktiv als Naschfrucht für den Frischverzehr. Durch die gesunden Inhaltsstoffe zählt die Heidelbeere zum „Superfood“ aus dem Garten. Doch auch für Balkon und Terrasse eignen sich Heidelbeeren. Es gibt sogar spezielle Sorten, die kleiner bleiben und statt der rund 1,5 Meter hohen Sträucher nur etwa 60 Zentimeter hoch wachsen und kompakt bleiben.

Zur Blütezeit im Mai wirkt die Heidelbeere wie ein Magnet für Insekten, vor allem für Hummeln. Durch die vielen weißen glockenartigen Blüten wird es ein regelrechter Blütenstrauch. Nachdem die blauen Früchte im Sommer abgeerntet sind, färben sich die Laubblätter im Herbst Orange, feurig bis dunkelrot. Mit dem bunten Laub schmückt die Heidelbeerpflanze den Garten oder Balkon/Terrasse noch einmal. Kaum ein anderes Obstgehölz bietet neben den leckeren Früchten auch noch so eine überaus tolle Optik.

Mit verschiedenen Sorten klappt die Befruchtung besser und der Erntezeitraum verlängert sich.

Heidelbeeren eignen sich besonders für Töpfe sie benötigen einen saueren Boden und sie werden nicht allzu groß.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Anzucht von Paprika und Co.

Der Winter neigt sich langsam dem Ende und Sonnenstrahlen haben schon wärmende Kraft. Einige Pflanzen haben eine lange Anzuchtphase. Deshalb ist es jetzt Zeit für erste Aussaaten auf der Fensterbank, wissen die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Im Januar waren noch vorbereitende Arbeiten angesagt, doch im Februar beginnt das „eigentliche“ Gartenjahr. Eifrige Freizeitgärtner säen Gemüse selbst aus. Zu den ersten Aussaaten gehört Paprika.

Aussäen auf der Fensterbank

Damit die paprika-Jungpflanze ausreichen Platz zum Wachsen haben,werden sie nun vereinzelt

Der richtige Aussaattermin ist wichtig. Aussaaten im Januar sind zu früh, da während kurzer Tage und bei trübem Himmel auflaufende Saaten wegen Lichtmangel nur lange und dünne Triebe bilden. Selbst am hellsten Fenster bekommen die Pflänzchen, im Vergleich zum Freien, auf der Fensterbank nur die Hälfte Licht. Die ungünstige Lage verschärft sich, wenn unter dem Fensterbrett eine warme Heizung läuft.

Paprika besitzt eine lange Anzuchtphase, deshalb ist eine frühe Anzucht im Februar nötig, um im Mai kräftige Jungpflanzen zu haben, die dann im Gartenbeet oder im Kübel weiterwachsen können. Füllen Sie zunächst eine etwa fünf Zentimeter tiefe Schale mit Aussaaterde. In kleine Furchen, mit etwa einem halben Zentimeter Tiefe und einem Abstand von vier Zentimetern, legen Sie alle zwei Zentimeter ein einzelnes Saatkorn. Nach dem Überstreuen der Saatrillen mit Erde erfolgt ein sehr vorsichtiges Angießen mit einer zarten Brause oder einer Sprühflasche, um ein Abschwemmen zu vermeiden. Alternativ dazu können Sie die Samenkörner auch einzeln in kleinen Töpfchen oder Multitopfplatten ablegen. Somit entfällt das spätere Pikieren.

Damit die paprika-Jungpflanze ausreichen Platz zum Wachsen haben,werden sie nun vereinzelt Pikiert

Für ein zügiges Keimen sind Temperaturen von 25 Grad Celsius optimal. Kühlere Temperaturen verzögern die Keimung und es besteht Fäulnisgefahr. Erscheinen dann die ersten Keimblätter ist viel Licht wichtig. Ein Platz am hellen Südfenster eignet sich deshalb besonders. Bilden sich in der Triebmitte erste Laubblättchen wird pikiert (vereinzelt). Hierzu werden die jungen Pflänzchen einzeln in Töpfe gesetzt, damit sie Platz zum Wachsen haben. Die Temperatur können Sie dann etwas reduzieren. Mit weiterhin ausreichend Licht erhalten Sie kräftige und stabile Jungpflanzen.

Vergessen Sie während der ganzen Anzuchtzeit das stete, jedoch mäßige Gießen nicht. Das Substrat darf nicht zu nass sein, da besonders Paprikapflanzen darunter sehr leiden. Gehemmtes Wurzelwachstum und das Eindringen von Welkepilzen in geschwächte Pflanzenteile können die Paprika zum Absterben bringen.

Erst nach den Eisheiligen Mitte Mai (bei stabilem mildem Wetter auch etwas früher) dürfen die Pflanzen dann ins Freiland gesetzt werden. Alternativ eignet sich Paprika auch als Kübelpflanze. Diese erhalten an warmen Tagen oft schon im April ihren Platz im Freien. Wird es nochmals kalt, räumt man die Gefäße, vor allem nachts, wieder ein.

Paprika Früchte -Bunte Vielfalt

Anderes Fruchtgemüse kann noch warten

Tomaten, Kürbis, Zucchini und Gurken pflanzt man ebenfalls erst Mitte Mai ins Gartenbeet. Die Aussaat dieser Fruchtgemüse hat noch Zeit, denn ihre Anzuchtdauer ist wesentlich kürzer als bei Paprika. Die Tomatenaussaat an der Fensterbank erfolgt Mitte bis Ende März, um kräftige und stabile Jungpflanzen zu erhalten. Zucchini und Kürbis sät man etwa vier bis sechs Wochen vor der Pflanzung in den Garten. Bei Gurken geht es besonders schnell, hier reichen zwei bis drei Wochen.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Der Blick zurück ins Gartenjahr 2023

Wer schon länger gärtnert weiß: jedes Jahr ist anders. Die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie erleben das auch am Gartentelefon, wenn sich Anfragen zu bestimmten Themen häufen. Prägend ist die Witterung, die großen Einfluss auf das Gelingen im Garten hat.

Durch verschiedene Voraussetzungen gedeihen jährlich andere Pflanzen besser oder schlechter, was sich dann an der Erntemenge und -qualität zeigt. Erfahrungen zeigen, dass es auch regionale, teilweise große Unterschiede gibt.

Wetterkapriolen

Das Wetter war von einem steten Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit geprägt. Gestartet hat das Jahr mit einem relativen feuchten Frühjahr. Danach folgte bis Mitte Juli eine Phase mit Hitze und geringem Niederschlag, um dann wieder kräftig zu regnen. So konnten wir Ende August in Nordbayern seit langem wieder grüne Rasen- und Wiesenflächen sehen. Anschließend war es wieder trocken, bevor es nun seit einigen Wochen wieder verstärkt Niederschläge als Regen oder nassen Schnee gibt.

Auswirkungen bei Obstgehölzen

Leichte Fröste zur Blütezeit und der drohenden Alternanz (Wechsel zwischen starkem Fruchtbehang und wenig Ertrag) durch den starken Fruchtbehang im Jahr 2022, ließen schon eine geringe Obsternte beim Baumobst erwarten. Um auf die Trockenheit zu reagieren, war es schon im April sinnvoll, Baumscheiben von wasserkonkurrierenden Unterpflanzungen zu befreien und den Boden zu mulchen. Das förderte nicht nur das Bodenleben, sondern verringerte vor allem die Verdunstung. Besonders in den letzten beiden Jahren gepflanzte Gehölze benötigten etwa alle zwei Wochen kräftige Wassergaben. Häufiger gießen musste man bei Flachwurzlern wie Himbeeren und Erdbeeren. Für eine kontinuierliche Ernte war dies unumgänglich.

Hitze und starke Sonneneinstrahlung führen zu Sonnenbrand, auch bei Früchten. Sommerschnittmaßnahmen verschiebt man auf Zeiten mit bedecktem Himmel, um das Obst vor Sonnenbrand zu schützen. Andererseits kommen stark treibende Gehölze mit der Trockenheit besser zurecht, wenn durch Schnitt Blattmasse und somit die Verdunstung reduziert werden. Es wird weiterhin im Sommer starke Sonneneinstrahlung und Hitze geben. Empfindliches Beerenobst pflanzt man künftig öfter in den Halbschatten. Obst in Kübeln stellen Sie bei Bedarf in weniger sonnige Bereiche. Gewinner der sehr warmen Sommer, auch mit trockenen Phasen sind Quitten, Feigen, Kiwi und Kiwibeeren sowie Tafeltrauben.

Anbau im Gemüsebeet

Gießen und Mulchen waren wichtige Pflegemaßnahmen, um eine gute Ernte einzufahren. Besonders wärmeliebende Gemüsearten waren wieder die Gewinner. Tomaten, auch ohne Dach, Paprika und Peperoni, Zucchini und Auberginen haben von der Witterung profitiert. Während es bei Wurzel- und Herbstgemüse zunächst zum Wachstumsstillstand während des Sommers kam, holten diese durch die spätsommerlichen und herbstlichen Niederschläge das Wachstum auf. Erst bei gemäßigteren Temperaturen haben Bohnen wieder Früchte angesetzt. Während der Hitzephase bildeten sich kaum Hülsen oder sie waren oft „fädig“.

Eine gute Humusversorgung des Bodens liefert nicht nur kontinuierlich geringe Mengen an Nährstoffen, sondern hält auch mehr Feuchtigkeit im Boden. Mit einer zusätzlichen Mulchabdeckung aus Grasschnitt, Miscanthusstroh oder auch Stroh bleibt das gegossene Wasser länger in der Erde.

Auffallende Schädlinge und Krankheiten

Während bei Trockenheit und Hitze eigentlich immer Erdflöhe an Rucola, Radies und anderen Gemüsearten auftreten und kleine Löcher in die Blätter fressen, so sind es bei anhaltender Feuchtigkeit die Schnecken. Diese fördert zudem verschiedene Pilzkrankheiten wie Rosenrost und Sternrußtau, Falschen Mehltau und verschiedene Fruchtfäulen. Immer stärker treten in den letzten Jahren Apfel- und Pflaumenwickler sowie die Walnussfruchtfliege auf. Der Befall durch die Kirschessigfliege reduziert sich durch die trockenen und heißen Sommer. Mäuse dagegen werden im Garten verstärkt zur Plage und fressen sich durch Wurzelgemüse, Kürbisfrüchte und sogar Zuckerhutsalat. Auch unterschiedliche Wanzenarten fühlen sich wohler. Besonders die Marmorierte Baumwanze und die Grüne Reiswanze schädigen verstärkt verschiedene Gemüse und Obstarten.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Mit Weihnachtssternen durch den Advent

Gemütlich und festlich ist die Dekoration im Haus. Blühende Weihnachtssterne schmücken viele Wohnungen im Advent und sind in der Vorweihnachtszeit kaum wegzudenken. Die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie geben wertvolle Tipps, damit Sie lange Freude an den Blütensternen haben.

Für jeden Geschmack und Platzbedarf gibt es passende Exemplare: ob in klassischem rot, rosa oder weiß, ob Minipflanze oder Hochstämmchen. Beherzigt man beim Kauf und der Pflege der Weihnachtssterne einige Tipps, dann bleiben die Pflanzen über Wochen schön.

Ein ganzes Produktionhaus voller Weihnachtssterne

Weihnachtstern oder Poinsettie

Der Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) gehört zu den Wolfsmilchgewächsen, deren Milchsaft leicht giftig ist und Hautreizungen hervorrufen kann. Ursprünglich kommt er in den tropischen Laubwäldern Mexikos, Mittel- und Südamerikas vor, verträgt also keine Kälte. Dort ist er ein immergrüner Strauch mit verholztem Stamm und spärlicher Verzweigung sowie auffallenden Hochblättern. Die Wuchshöhe kann bis zu vier Meter reichen. Durch Züchtung entwickelte man kleine, für Töpfe zu kultivierende Pflanzen.

Der farbige Teil des Weihnachtssterns besteht aus Blättern, und nicht wie oft vermutet aus Blüten. Es sind Hochblätter, die sich bei kurzer Tageslänge verfärben: je nach Sorte weiß, creme, rosa, rot, gesprenkelt….. Die Blüten selbst sind eher unscheinbar klein und gelb und sitzen in der Mitte der Hochblätter.

Rot ist eine klassiche Weihnachtsfarbe.Auch beiWeuhnachtssternen ist sie sehr beliebt

Immer wieder hört man auch den Namen „Poinsettie“. Ihn erhielt die Pflanze durch Joel Roberts Poinsett, der den Weihnachtsstern von Mexiko in die USA brachte. Traditionell verschenkt man dort am 12. Dezember Weihnachtssterne zu seinem Todestag.

Tipps für den Einkauf und Transport

Sollten Sie noch keine Pflanze zuhause haben, dann achten Sie auf vollständig und kräftig belaubte Exemplare. Hängen die Blätter oder sind sie sogar eingerollt, dann werden Sie keine lange Freude mit den Weihnachtssternen haben. Ein Teil der Blüten (Cyathien) sollte noch geschlossen sein. Diese sitzen fast unscheinbar im Inneren der bunten Hochblätter (Brakteen). Man spricht von überblühten, überständigen Pflanzen, wenn die Cyathien bereits zum Teil oder ganz abgefallen sind.

Die Farben der Weinachtssterne werden vielfältiger, hier sogar gesprenkelt

Weihnachtssterne reagieren empfindlich auf Zugluft und Kälte. Lassen Sie Angebote, die in Supermarktketten bei kühlen Temperaturen auf dem Boden und im Bereich der automatischen Tür platziert sind oder auf Wochenmärkten im Freien verkauft werden, stehen. Die Pflanzen leben oft nicht lange. Auch schaden lange Transportzeiten in Dunkelheit und kühler Umgebung sowie die hohe Luftfeuchtigkeit in den Folienverpackungen. Fachgeschäfte verpacken die empfindlichen Weihnachtssterne rundum mit Papier, bevor der Kunde ins Freie tritt. Dann schnell nach Hause, damit die Pflanze in die warme Wohnung kommen.

Tipps für zuhause

Der Weihnachtsstern mag es gerne hell und warm. Er bevorzugt Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad Celsius. Auch hier gilt: keine Zugluft. Stellen Sie daher beim Lüften die Pflanze an einen anderen Ort. Und das mag der Weihnachtsstern außerdem nicht: Staunässe. Ist die Erde zu nass, sterben Wurzeln ab und die Pflanze verliert Blätter. Achten Sie darauf, dass im Übertopf kein Wasser steht. Der Wurzelballen benötigt stets nur leichte Feuchtigkeit. Mit optimaler Pflege und guter Pflanzenqualität schmückt der Weihnachtstern auch noch nach den Feiertagen für lange Zeit.

Sind die Blüten noch geschlossen,wird man lange Zeit Freude am Weihnachsstern haben.

Der Weihnachtsstern ist keineswegs eine kurzlebige Wegwerfpflanze. Liebhaber besitzen mehrjährige Pflanzen, die nach den Eisheiligen bis etwa Ende September/Anfang Oktober im Freien stehen dürfen. Um sie in Form zu halten, schneidet man nach der Blüte (Februar/März) die Triebe kräftig zurück. Schon bald entwickeln sich kräftige Triebe mit neuen Blättern. Tragen Sie am besten Handschuhe wegen des Milchsaftes. Die Schnittstelle können Sie kurz mit einer Flamme aus dem Feuerzeug versiegeln.

Oftmals werden Stecklinge gewonnen, um sie als junge Pflänzchen zu verschenken. Vier bis fünf Laubblätter sollten die Stecklinge besitzen. Sie stellt man nach dem Schnitt in ein Glas mit warmem Wasser, was den Milchsaft stoppt. Entweder bleiben die Stecklinge in einem Wasser gefüllten Glas stehen bis sich Wurzeln bilden oder man steckt sie in ein Töpfchen mit Anzuchterde. Dann erhalten sie einen hellen und warmen Platz am Fenster.

Sind die Blüten noch geschlossen,wird man lange Zeit Freude am Weihnachsstern haben.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Herbstliche Pflanzungen

Die Zeit der Sommerblumen im Balkonkasten ist nun endlich vorbei. Mit einer neuen Bepflanzung von Töpfen und anderen Gefäßen können wir unsere Umgebung neu gestalten und den Herbst genießen“, freuen sich die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie und stellen eine kleine Auswahl vor.

Bei der Bepflanzung im Herbst kommen oft Stauden und kältetolerante Pflanzen zum Einsatz. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie den Winter überdauern, manche sind mehrjährig und können oft mehrere Jahre im Gefäß bleiben.

Bunte Blätter und Gräser

Dass Blätter nicht einfarbig und grün sein müssen, zeigen die sogenannten Blattschmuckpflanzen. Sie sind im Herbst besonders „in“, da sie Farbigkeit mit ihrem Laub bringen. Die vielen verschiedenen Sorten der Purpurglöckchen (Heuchera) zeigen rotlaubige, kupferfarbene, silbrige, grüne oder fast schwarze Blätter. Diese sind manchmal stark gekraust und mehrfarbig mit auffälligen, attraktiven Blattzeichnungen. Übrigens blühen Purpurglöckchen im Sommer mit kleinen Blütenglöckchen in den Farben Rot, Rosa, Weiß oder cremefarben.

Silber-grüne und mehr oder weniger stark gefurchte Blätter hat das Silberblatt oder Silber-Greiskraut (Senecio cineraria). Durch die schlichte elegante Farbigkeit lässt es sich mit anderen Pflanzen kombinieren. Stacheldrahtpflanze (Calocephallus) und Heiligenkraut (Santolina) sowie Wollziest schmücken ebenso mit silbergrauen oder silbergrünen Blättern. Kleinwüchsige Farne können in eine herbstliche Pflanzung gut integriert werden, wie auch der hängende Drahtstrauch (Muehlenbeckia axillaris) oder Efeu, die das Pflanzgefäß umspielen. Die verschiedenen Mauerpfefferarten (Sedum) schmücken mit Blattformen und Farben sowie mit Blüten.

Gräser gehören bei einer herbstlichen Bepflanzung dazu, denn sie bereichern das herbstliche Arrangement durch die filigrane Leichtigkeit. Sanft wehen die Halme im Wind. Bei Tau oder später bei Raureif sitzen die Tropfen wie Perlen in den Blütenständen. Die Gräser-Auswahl ist sehr groß. So können Sie nach Gefäßgröße entscheiden. Besonders schön sind Lampenputzer- oder Federborstengras (Pennisetum), Rutenhirsen (Panicum), Seggen (Carex) oder niedriges Chinaschilf (Miscanthus). Manchmal gibt es spezielle Sorten mit gelben oder panaschierten Blättern.

Bunte Blüten und Früchte

Blüten spielen bei der herbstlichen Bepflanzung eine eher untergeordnete Rolle, da die Blüten meist nicht ausreichend frosthart sind, um den Winter zu überstehen. Und trotzdem findet man immer wieder robuste Blütenpflanzen in den Arrangements. Klassisch sind Stiefmütterchen und Hornveilchen (Viola). Immer häufiger sieht man Mini-Alpenveilchen (Cyclamen persicum). Die einzelne Blüte verträgt Temperaturen bis zum Gefrierpunkt, die Pflanze selbst auch noch wenige Grade darunter. An einem, auch vor Regen, geschützten Standort in der Nähe des Hauses hält die Pflanze länger durch. Bei der Besenheide (Calluna) bleiben es Knospen. Diese strahlen den ganzen Winter in rosa, pink, rot und weiß.

Pflanzen mit Früchten setzen in Gefäßpflanzungen für den Herbst nochmal einen farblichen Akzent. Durch die runde Beerenform bringen sie Spannung in die Pflanzkombination. Die Schein- oder Rebhuhnbeere (Gaultheria procumbens) und die Topfmyrte (Pernettya mucronata) besitzen rote oder rosa runde kleine Früchte.

Diese leuchten, auch im Schnee, über den kleinen grünen Laubblättern. Für größere Gefäße eignet sich die Schneebeere (Symphoricarpos). Sie wirkt das ganze Jahr attraktiv und kann als Solitärpflanze verwendet werden, um die man Herbstpflanzen gruppieren kann.

Herbstbepflanzung mit Heuchera und Farn

Wichtig bei der Bepflanzung

Die meisten Pflanzen wachsen jetzt nicht mehr sehr viel, sodass eine dichtere Pflanzung möglich ist. Besonders schön ist ein Wechsel zwischen hohen und niedrigen bzw. stehenden und hängenden Pflanzen. Blühendes wechselt mit Blattschmuckpflanzen ab.

Achten Sie auf ein gutes Pflanzsubstrat. Dies sollte vor allem luftdurchlässig und daher mit strukturstabilen Materialien versetzt sein, z.B. Lavastückchen, gebrochene Tonkugeln. Da es im Herbst und Winter immer wieder stärker regnet muss Wasser gut abfließen können. Die Pflanzenwurzeln verfaulen, wenn die Erde zu lange zu nass ist. Bei Trockenheit des Substrates darf auch im Winter das leichte Gießen nicht vergessen werden.

Herbstpflanzung mit Gräsern

Wichtig bei der Bepflanzung

Die meisten Pflanzen wachsen jetzt nicht mehr sehr viel, sodass eine dichtere Pflanzung möglich ist. Besonders schön ist ein Wechsel zwischen hohen und niedrigen bzw. stehenden und hängenden Pflanzen. Blühendes wechselt mit Blattschmuckpflanzen ab.

Achten Sie auf ein gutes Pflanzsubstrat. Dies sollte vor allem luftdurchlässig und daher mit strukturstabilen Materialien versetzt sein, z.B. Lavastückchen, gebrochene Tonkugeln. Da es im Herbst und Winter immer wieder stärker regnet muss Wasser gut abfließen können. Die Pflanzenwurzeln verfaulen, wenn die Erde zu lange zu nass ist. Bei Trockenheit des Substrates darf auch im Winter das leichte Gießen nicht vergessen werden.

Und jetzt schon an den Frühling denken….

Geschickt lassen sich frühlingsblühende Zwiebelblumen in die Herbstbepflanzung integrieren. Sie steckt man zwischen das herbstliche Arrangement in die Erde. Dann erscheinen im Frühling Schneeglöckchen, Tulpen, Narzissen und Traubenhyazinthen inmitten von buntem Laub und Gräsern. Das Angebot ist noch groß, so dass man schnell fündig wird.

Rotlaubiges Purpurglöckchen als attraktive Blattschmuckpflanze in der Herbstbepflanzung von Gefäßen

Bunt auch auf dem Friedhof

An Allerheiligen und Allerseelen (1. bzw. 2. November) besucht man meist die Gräber von Verwandten oder naher Bekannter. Auch hier können Sie Schalen mit einer bunten Herbstbepflanzung mitbringen oder die Pflanzen direkt in die Erde des Grabes pflanzen. Schön ist die Pflanzung in einer runden Form oder einem anderen Ornament, besonders dann, wenn schon eine Dauerbegrünung vorhanden ist.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Was darf auf den Kompost?

Ein Komposthaufen - wichtiger Bestandteil des Gartens.

Gemüsebeete sind fast abgeerntet, manches wird im Garten auf- und umgeräumt. „Das anfallende organische Material ist zu schade, um es auf den Wertstoffhof zu fahren oder in der Biotonne zu entsorgen“, sagen die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Die Alternative kann die Kompostmiete sein. Fertiger Kompost gilt als das „Gold des Gärtners“. Er ist wertvoller Dünger und verbessert den Boden. Doch was darf auf den Kompost?

So wird aus Pflanzenmaterial guter Kompost

Verschiedene Klein- und Kleinstlebewesen setzen organische Substanzen um, damit pflanzenverfügbare Nährstoffe entstehen. Es sind dies zunächst Tiere mit erkennbarem Mund, die sich von Pflanzenmaterial oder Aas ernähren wie z.B. Regenwürmer, Asseln Schnecken, Springschwänze, Milben und Insektenlarven. Das zerkleinerte Material wandeln dann Bakterien, Algen und Pilze in Nährstoffe um, die die Pflanzenwurzeln dann aufnehmen können. Alle diese Kleinstlebewesen benötigen für ihre Arbeit ein gewisses Maß an Feuchtigkeit, aber auch eine gute Durchlüftung und eine ausreichende Menge Nahrung aus dem zugeführten organischen Material. Deshalb sollte eine ausgewogene Mischung im Komposthaufen vorliegen. Feuchter Rasenschnitt wird beispielsweise mit lockerem, strohigem und trockenem Material wie Häckselgut, Stängeln oder Laub gemischt.

Wohin mit giftigen Pflanzen?

Oft herrscht große Unsicherheit, wenn es um das Kompostieren giftiger Bestandteile geht. In der Natur existieren Pflanzenarten, die für Mensch und Tier giftige Stoffe enthalten. Etliche von ihnen werden in den Gärten als Zier- oder Nutzpflanzen angebaut. Manchmal finden sich die natürlichen Gifte nur in bestimmten Teilen einer Pflanzenart wie Blättern oder Früchten, in anderen Fällen ist die ganze Pflanze giftig. In der natürlichen Umgebung verrotten auch giftige Pflanzen nach dem Absterben ebenso wie alle anderen. So werden die ursprünglichen Inhaltsstoffe durch die Mikroorganismen nach und nach abgebaut, so dass von den Giften nichts mehr übrig bleibt. Auf dem Kompost finden diese Vorgänge ebenso statt. So können beispielsweise Thuja- oder Eibenschnitt, zerkleinert in dünnen Schichten dem Kompost zugeführt werden.

Kompstmiete aus Aluprofilen robust und langlebig

Laub auf dem Kompost?

Eigentlich ist Laub viel zu schade, um auf dem Kompost zu landen. Doch von Wegen, vom Rasen oder aus dem Teich muss es weg. Selbst schwer verrottbares Material wie Eichen- oder Walnusslaub wird schneller zersetzt, wenn es zerkleinert ist. Dazu eignet sich der Rasenmäher, der das Laub einfach in den Auffangsack „mäht“. Dieses wird dann schichtweise mit anderem organischem Material auf den Kompost gegeben. Wer das Laub zunächst auf dem Rasen ausbreitet und anschließend mäht, mischt gleich verschiedene Substanzen.

Doch nicht alles aus dem Garten darf auf den Kompost

Pflanzenteile mit Maden, Kohlhernie und Welkekrankheiten sowie anderen Pilzen, Viren und tierischen Schädlingen, besonders die im Stängel oder der Wurzel schädigen, sollten grundsätzlich nicht kompostiert werden. Manche Schädlinge oder Krankheitserreger können auf dem Kompost überdauern, da die Rottetemperaturen nicht ausreichend hoch sind. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Schaderreger später auf den Beeten verbreiten und die Pflanzen neu infizieren.

Kopostmiete aus Holz

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10

Die Gründüngung kommt danach

Verschiedene Beete oder Beetteile des Gemüsegartens sind schon abgeerntet. Entweder waren die Pflanzen erntereif, lieferten aufgrund der Witterung sehr wenig Ertrag oder waren durch Schädlinge und Krankheiten geschädigt. „Der Boden sollte aber stets bedeckt sein“, raten die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie.

Neben Pflanzungen von verschiedenen Herbst- und Wintersalaten und letzten Einsaaten von Feldsalat, Spinat und Kresse eignet sich das Säen einer Gründüngung, um den Boden grün in den Herbst und Winter zu bringen.

Die blauen Blüten des Bienenfreundes Phacelia locken viele Insekten an

Gründüngung als Nachkultur

Bei einer Gründüngung dienen die angebauten Pflanzen nicht nur zum Begrünen kahler Flächen, sondern sie verbessern den Boden. Gründüngungspflanzen beschatten ihn, schützen vor Erosion, Verschlämmung und Verkrustung. Durch die Bodenbedeckung unterdrücken sie außerdem Unkräuter, die sich sonst schnell massenhaft ausbreiten würden. Gründüngungspflanzen binden noch vorhandene Nährstoffe, vor allem auch Stickstoff, und bewahren sie vor Auswaschung. Tiefwurzelnde Pflanzenarten (z.B. Ölrettich, Ackerbohne, Gelbsenf) fördern langfristig eine tiefgründige Bodenlockerung. Mit einer Gründüngung können Sie zugleich den Humusgehalt und die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Die Krümelstruktur und die Wasserhaltefähigkeit werden verbessert sowie das Bodenleben gefördert

Gelbsenf wächst sehr rasch.Er kann als Gründüngung eingesetzt werden,wo wenig Kohl angebaut wird.

Gründüngung noch im Oktober

Schnellwachsende und auch winterharte Gründüngungspflanzen eignen sich besonders in wintermilden Gebieten auch noch für eine Aussaat Anfang Oktober. Der Klimawandel bringt meist noch sehr milde Herbsttemperaturen. Der Boden ist ausreichend warm und so können die Samen gut keimen und die Pflanzen wachsen. Gelbsenf und Phacelia kommen zwar nicht mehr zur Blüte, bilden aber grüne Blätter und Stängel bis zum Frost. Kresse, Spinat und Feldsalat eignen sich ebenfalls noch für die Einsaat. Besonders Feldsalat wächst auch in milden Wintermonaten weiter, um spätestens im Frühjahr geerntet zu werden. Während des Wachstums entnimmt man immer die größten Rosetten. Bei einer Reihensaat ist das Hacken und Jäten einfacher. Ganz spät können Sie noch Winterroggen aussäen. Wer kein Saatgut findet, kann auch Roggen aus dem Lebensmitteleinzelhandel verwenden. Getreidearten sind mit den allermeisten Gemüsearten nicht verwandt (außer mit Zuckermais). Dadurch sind sie wie Feldsalat günstig für die Fruchtfolge.

Auch im Gewächshaus kann Gründüngung eingesät werden.Hier werden die überwinterten Pflanzen eigearbeitet.hier Gelbsenf

Noch recht unbekannt ist die Wintererbse. Diese Erbsenart verträgt sogar Temperaturen bis zu -15 Grad Celsius (notfalls auch mit Vlies, falls die schützende Schneedecke fehlt). Werden die Samenkörner im Oktober gesät, können die Hülsen mit den prallen Erbsen ab Mai geerntet werden. Die Samen keimen bei milder Witterung im Herbst meist gut. Bevor es Winter wird, haben die jungen Pflänzchen eine Sprosslänge bis zu zehn Zentimetern erreicht. Leider finden manche Vögel auch Geschmack an den jungen Keimlingen und scharren sie aus dem Boden. Eine Netzauflage oder ähnliches kann dies verhindern. Übrigens können auch junge Triebspitzen als essbare Dekoration oder in Smoothies verwendet werden.

Was ist bei einer Gründüngung noch zu beachten?

Achten Sie im Gemüsegarten bei der Wahl der Grüneinsaat auf die Fruchtfolge. Wenn Sie viel Kohl, Rettich oder Radies anbauen, sollten Sie möglichst keinen Senf, Ölrettich und Raps, die auch zur selben Familie der Kreuzblütler gehören, verwenden.

Wintererbse oin Reihe hier kann zwichen den Reohen gehakt und Unkraut entfernt werden.

Im Frühherbst wird grundsätzlich nichts eingearbeitet. Bei der Verrottung entstehen wertvolle Nährstoffe, die ausgewaschen werden können. Oft ist noch ein Umgraben im Dezember kurz vor dem Durchfrieren des Bodens möglich. Oder man lässt die Gründüngung einfach bis zum Frühjahr stehen. Winterharte Gründünger bilden viel Grünmasse und verholzende Teile, die den Boden über den Winter schützen. Das Einarbeiten im Frühjahr ist dann oft schwierig. Reißen Sie Pflanzenreste aus und kompostieren oder mähen Sie sie ab und graben die Flächen mit einem flach gehaltenen Spaten wenige Wochen vor der Beetnutzung um.

Wintererbse im November

Frostempfindliche Gründüngungspflanzen, die durch die Kälte abgestorben sind, bleiben noch als Mulch auf dem Boden liegen. Pflanzenreste werden im Frühjahr eventuell abgerecht und kompostiert oder auch untergegraben.

Winterroggen ist eine frostharte Gründüngung.

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Brigitte Goss, Bayerische Gartenakademie10